Presseartikel aus 2025

Das Pressearchiv hält eine Vielzahl interessanter Berichte für Sie bereit.

Um die Risiken einer speziellen Herzerkrankung, die einige Mütter rund um die Entbindung erleiden, und neue Wege zum Erkennen und Behandeln ging es beim Herrenhausen Late am 16. Dezember 2025. Hier können Sie den Videomitschnitt ansehen:

Innovation in der Kardiologie: Herzdaten gelangen in Echtzeit in die elektronische Patientenakte. Die MHH setzte die Technik weltweit erstmalig um.

Klinikdirektor Professor Dr. Johann Bauersachs (links) und Professor Dr. David Duncker zeigen, wie einfach es geht: Finger aufs Gerät legen und schon werden die EKG-Daten erfasst. Copyright: Kardiologie/MHH

Klinikdirektor Professor Dr. Johann Bauersachs (links) und Professor Dr. David Duncker zeigen, wie einfach es geht: Finger aufs Gerät legen und schon werden die EKG-Daten erfasst. Copyright: Kardiologie/MHHEine Patientin oder ein Patient hat zu Hause plötzlich Vorhofflimmern und der Arzt oder die Ärztin in der betreuenden Fachklinik kann fast zeitgleich die aufgezeichneten Daten des Elektrokardiogramms (EKG) auswerten – im Hannover Herzrhythmus Centrum (HHC) der Klinik für Kardiologie und Angiologie der MHH ist das möglich. Die technische Neuerung setzte das HHC weltweit erstmalig um. Sie ist ein großer Schritt, um die Behandlung von Menschen mit Herzrhythmusstörungen zu verbessern.

Vorhofflimmern ist weit verbreitet

Statistisch gesehen entwickelt jeder dritte Mensch ein Vorhofflimmern, meist im fortgeschrittenen Alter. Das Herz schlägt dann zu schnell und unregelmäßig. Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung und kann das Risiko für Herzschwäche und Schlaganfälle erhöhen. Die Diagnosestellung ist jedoch nicht immer einfach. „Die neue technische Lösung erleichtert die Erkennung von Vorhofflimmern und anderen Herzrhythmusstörungen deutlich“, erklärt Professor Dr. David Duncker. Das funktioniert so: Das EKG-Gerät des Patienten ist mit dessen Handy gekoppelt, auf dem die EKG-Daten aufgezeichnet werden. Mithilfe eines Codes werden diese Daten dann vom Handy in die EKG-Software des HHC übertragen, sie gelangen automatisch in die elektronische Patientenakte. Eine manuelle Dateneingabe oder ein Faxversand entfällt.

Schnellere Diagnosen

Der behandelnde Arzt kann fast in Echtzeit auf die EKGs zugreifen, sie mit früheren vergleichen und auswerten. „Durch die direkte Übertragung können wir schneller Diagnosen stellen und die notwendige Therapie einleiten. Außerdem wird die Nachsorge erleichtert“, erklärt Professor Duncker. „Mit der neuen Technik bringen wir die Herzrhythmusversorgung näher an die Patienten.“ Für die Patientinnen und Patienten wiederum ist es beruhigend zu wissen, dass ihre EKGs sofort ärztlich überprüft werden können und nicht erst, wenn sie zur nächsten Kontrolluntersuchung in die Klinik kommen.

Weniger Klinikaufenthalte

Die Neuerung beruht auf einer Kooperation mit den Medizintechnik-Unternehmen GE HealthCare und AliveCor. Sie trägt insgesamt dazu bei, die Versorgung der Herzpatienten zu verbessern und die Zahl erneuter Klinikaufenthalte zu reduzieren. Nach jeweils vier Wochen werden andere geeignete Patienten damit ausgestattet.

Text: Tina Götting

Den ganzen Artikel finden Sie auch hier.

MHH-Studie: Untersuchung von Entzündungsreaktion mit PET/CT-Bildgebung ermöglicht individuelle Prognose und personalisierte Behandlungsstrategien

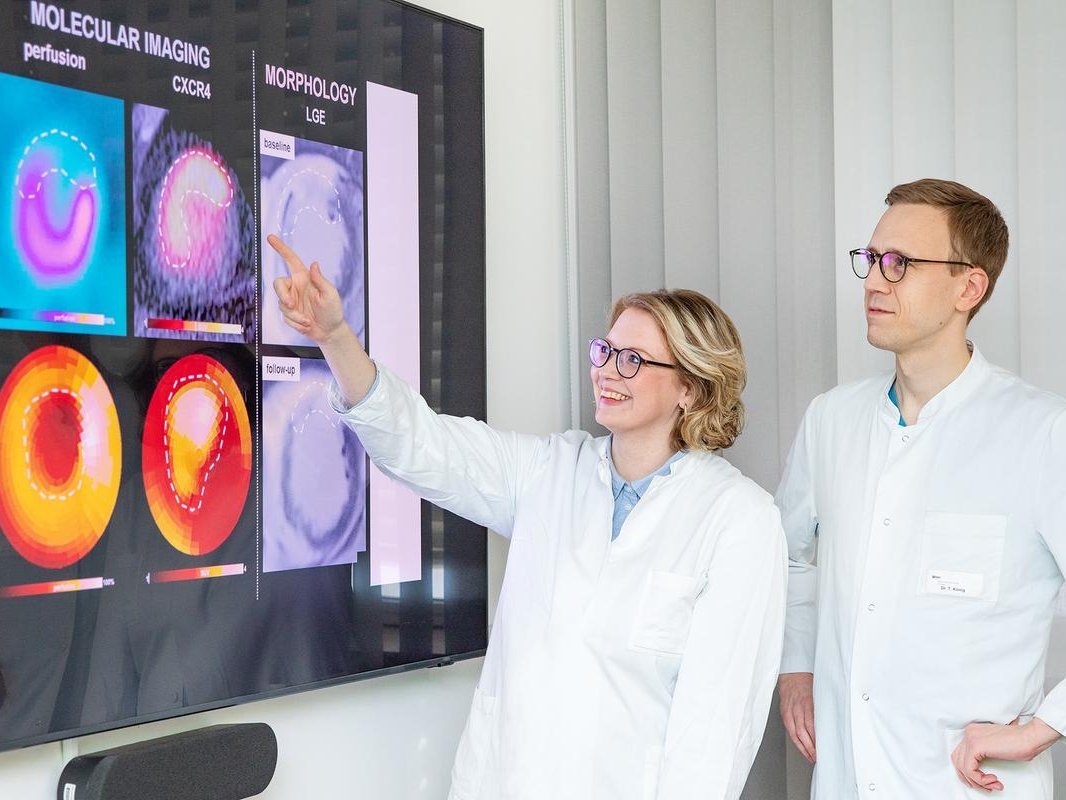

Haben neue Bildgebungsverfahren eingesetzt, um die infarktgeschädigte Herzregion genauer zu untersuchen: Dr. Johanna Diekmann und Dr. Tobias König. Copyright: Karin Kaiser/MHH

Jedes Jahr erleiden in Deutschland mehr als 300.00 Menschen einen Herzinfarkt, in der Fachsprache akuter Myokardinfarkt (AMI) genannt. Dabei stirbt ein Teil des Herzmuskelgewebes der linken Herzkammer ab, die das sauerstoffreiche Blut in den Körper pumpt. Diese Verletzung ruft das Immunsystem auf den Plan: Spezialisierte weiße Blutkörperchen (Leukozyten) lösen eine Entzündungsreaktion im Herzmuskel aus, bei der das beschädigte Gewebe abgebaut wird und setzen so den Heilungsprozess in Gang. Ist die Entzündungsreaktion zu stark, steigt für die Patientinnen und Patienten jedoch das Risiko einer chronischen Herzschwäche (Herzinsuffizienz). Ein Forschungsteam um Professor Dr. Frank Bengel, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie, hat diese Entzündungsreaktion nun genauer untersucht. Dabei ließen sich mit Hilfe einer hochauflösenden, molekularen Bildgebungstechnik nicht nur die individuellen Krankheitsverläufe vorhersagen, sondern auch die jeweils erforderliche Behandlung auf die einzelnen Patientinnen und Patienten abstimmen. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Journal of Nuclear Medicine“ veröffentlicht. Die wissenschaftliche Studie ist zudem als Titelthema der Novemberausgabe des Magazins ausgezeichnet worden.

CXCR4-Bindungsstellen steuern Entzündungszellen

Im Zentrum der Untersuchungen standen bestimmte Proteine in der Oberflächenmembran von weißen Blutkörperchen. Diese Rezeptoren namens CXCR4 dienen als Bindungsstellen für kleine Signalproteine, die bei den Leukozyten eine Wanderbewegung auslösen. In früheren Untersuchungen am Mausmodell konnten die Forschenden bereits zeigen, dass CXCR4 nach einem Infarkt zeitweise hochreguliert ist. Sie vermuteten, dass dies beim Menschen ebenso ist und eine Vorhersage der schädlichen Umbauprozesse in der linken Herzkammer und damit die verbleibende Herzfunktion ermöglichen könnte. „Um das zu überprüfen, haben wir 49 Patientinnen und Patienten innerhalb der ersten Woche nach einem AMI mit verschiedenen bildgebenden Verfahren untersucht“, sagt Dr. Johanna Diekmann, Oberärztin an der Klinik für Nuklearmedizin und Erstautorin der Studie.

Tracer machen Abläufe im Herzen sichtbar

Neben Magnetresonanztomographie (MRT) und Myokardperfusionsbildgebung (MPI), also einer nuklearmedizinischen Untersuchung, welche die Durchblutung des Herzmuskels zeigt, nutzen die Forschenden auch hochauflösende Positronen-Emissions-Tomografie (PET) in Kombination mit Computertomografie (CT). Dabei setzten sie sogenannte Radiotracer ein, um die genauen Abläufe nach einem Herzinfarkt zu untersuchen. Die winzigen Spürsubstanzen sind für kurze Zeit schwach radioaktiv und lassen sich im PET/CT sichtbar machen. In den Körper injiziert, heftet sich der Tracer gezielt an die CXCR4-Bindungsstelle der weißen Blutkörperchen im Herzmuskel. Mittels PET-Scanner lässt sich die Entzündungsreaktion im Herzen so ohne zusätzlichen Eingriff direkt und räumlich genau darstellen. Ein weiterer Vorteil der nicht-invasiven Bildgebung: Das Tracer-Verfahren beeinflusst die Reaktion im Körper nicht und verfälscht damit auch nicht das Messergebnis.

Individuelles Risiko abschätzen

Der Ansatz zeigte, dass die CXCR4-Hochregulation über die eigentliche Kernregion des Herzinfarktes hinausgeht. „Die Entzündungen betreffen auch die Randbereiche und führen zum Umbau der linken Herzkammer, der schließlich in eine Herzschwäche münden kann“, erklärt Dr. Tobias König, leitender Oberarzt an der Klinik für Kardiologie und Angiologie. „Im PET/CT können wir direkt sehen, ob eine überschießende Entzündung vorliegt und wie schwerwiegend sie ist.“ Während herkömmliche Bildgebungsverfahren wie MPI und Herz-MRT vorwiegend das Ausmaß der unumkehrbaren Gewebeschäden erfassen, zeigt das PET/CT die genauen Abläufe der Entzündungsreaktion, die den Heilungsprozess steuert. Ergänzt das CXCR4-spezifische PET die bildgebenden Untersuchungen, können die Ärztinnen und Ärzte feststellen, welche Patientinnen und Patienten eine übermäßige oder anhaltende Entzündung aufweisen, die auf einen ungünstigen Umbau der linken Herzkammer und eine Herzinsuffizienz hinweisen kann. „Diese Informationen könnten uns in Zukunft helfen, das individuelle Risiko für eine Herzschwäche abzuschätzen und speziell auf den Patienten abgestimmte Therapien anzubieten“, sagt der Kardiologe.

Die langjährige Kooperation der beiden Kliniken hat die personalisierte Medizin bei Herzinfarkt-Betroffenen jetzt schon entscheidend vorangebracht. Nuklearmedizinerin Dr. Diekmann ist sich sicher, dass die CXCR4-PET-Technik bildgesteuerte Behandlungsstrategien erleichtern werde, so dass die Nuklearmedizin künftig eine aktive Rolle bei der Überwachung und Behandlung von Herzinfarkten spielen könne.

Service:

Die Originalarbeit “CXCR4 PET/CT Predicts Left Ventricular Recovery 8 Months After Acute Myocardial Infarction” finden Sie hier.

Text: Kirsten Pötzke

Videobeitrag zum Thema „Herzinsuffizienz: Ursache, Symptome, Diagnose und Therapie“

Zu dem Bericht gelangen Sie hier.

Den Audiobeitrag hierzu können Sie hier hören.

Übersichtsartikel zu PPCM in „The Lancet“ bringt ärztliche Community und Hebammen auf den neuesten Stand.

Haben das aktuelle Wissen zur schwangerschaftsbedingten Herzschwäche (PPCM) zusammengefasst: Professorin Dr. Denise Hilfiker-Kleiner und Professor Dr. Johann Bauersachs. Copyright: Karin Kaiser/MHH

Die peripartale Herzschwäche (PPCM) ist eine seltene, aber lebensbedrohliche Erkrankung, die zuvor herzgesunde Frauen wenige Wochen vor oder nach der Geburt eines Kindes treffen kann. Dabei kommt es zu einer stark eingeschränkten Pumpleistung der linken Herzkammer. PPCM betrifft eine unter 1.500 bis 2.000 Schwangeren. Sie ereilt Betroffene ohne Vorwarnung und kann binnen kurzer Zeit zu schwerem Herzversagen und sogar zum Tode führen. Die Anzeichen ähneln Beschwerden, die gegen Ende einer Schwangerschaft und kurz nach einer Entbindung häufiger vorkommen: Abgeschlagenheit, Atemnot, Husten, Gewichtszunahme, besonders durch Wassereinlagerungen in Lunge und Unterschenkeln, sowie Herzrasen. PPCM wird daher oft nicht erkannt und tritt vermutlich häufiger auf als angenommen.

Ein Übersichtsartikel über den aktuellen Wissensstand zu Genetik, Krankheitsentwicklung, diagnostischem Vorgehen und Behandlung von PPCM soll das nun ändern und PPCM stärker in das Bewusstsein von Ärztinnen und Ärzten vor allem aus den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Gynäkologie und Kardiologie sowie Hebammen rücken. Darüber hinaus enthält die Übersicht einen neuartigen Risiko-Score zur Vorhersage der Erholung des Herzens sowie Informationen zu den Risiken und Ergebnissen einer Folgeschwangerschaft. Der Beitrag ist in „The Lancet“ veröffentlicht, einer der weltweit angesehensten medizinischen Fachzeitschriften. Zum Autorenkreis gehören Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), und MHH-Präsidentin Professorin Dr. Denise Hilfiker-Kleiner, die das Forschungsfeld vor mehr als 20 Jahren an der MHH etabliert hat.

Eindeutiger Nachweis per Ultraschall

„PPCM ist eine Erkrankung mit erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen bei Müttern und Neugeborenen“, betont Professor Bauersachs. „Nur die Hälfte der betroffenen Frauen erreicht innerhalb von sechs Monaten nach Auftreten der Symptome eine vollständige Erholung des Herzmuskels.“ Mit Hilfe eines Herz-Ultraschalls und bestimmter Markerproteine im Blut lässt sich die Erkrankung nachweisen. Die eingeschränkte Pumpleistung der linken Herzkammer, in der Fachsprache linksventrikuläre systolische Dysfunktion genannt, ist dabei entscheidend für die Diagnose. „Eine PPCM liegt vor, wenn die Auswurfleistung der linken Herzkammer unter 45 Prozent liegt“, stellt der Kardiologe fest. So lassen sich gleichzeitig andere Ursachen für Herzinsuffizienz ausschließen, wie vorbestehende Kardiomyopathie, Herzklappenerkrankungen oder angeborene Herzfehler. Rechtzeitig behandelt, erholt sich das Herz oft vollständig, es kann jedoch auch eine Herzschwäche zurückbleiben. „Die Behandlung mit dem Abstillmedikament Bromocriptin zusätzlich zur Therapie mit üblicherweise bei Herzschwäche eingesetzten Medikamenten ist dabei eine vielversprechende Behandlungsoption“, sagt Professorin Hilfiker-Kleiner.

Folgeschwangerschaft möglich

Auch eine Folgeschwangerschaft ist bei PPCM-Patientinnen mit einem vertretbaren Risiko möglich – allerdings nur, wenn die Patientinnen weiterhin von einem erfahrenen, interdisziplinären medizinischen Team betreut werden und eine angemessene medikamentöse Behandlung erhalten. „Das ist etwa in unserer Klinik der Fall, dem europaweit führenden PPCM-Zentrum“, stellt Professor Bauersachs fest. In einer Spezialambulanz werden Patientinnen in einem multiprofessionellen Team aus den Bereichen Kardiologie, Geburtsmedizin und Neonatologie betreut. Die Erkrankung wird in der Klinik nicht nur behandelt, sondern ist auch einer ihrer Forschungsschwerpunkte mit einem sehr großen PPCM-Register mit Langzeit-Daten und Biomaterialien von mehr als 200 Patientinnen.

Die Originalarbeit „Peripartum Cardiomyopathy” finden Sie hier.

Text: Kirsten Pötzke

Zum Artikel gelangen Sie hier.

Der Weltherztag ist eine weltweite Aktion der World Heart Federation (WHF) und soll Aufmerksamtkeit für Herzerkrankungen schaffen. Denn trotz medizinischer Fortschritte bleiben kardiovaskuläre Erkrankungen weltweit eine der häufigsten Todesursachen.

Das Ziel also: Herz-Kreislauf-Erkrankungen ins öffentliche Bewusstsein rücken und zeigen, wie wichtig Prävention ist. Der Weltherztag will Menschen jeden Alters dazu ermutigen, ihre Herzgesundheit selbst in die Hand zu nehmen – durch Aufklärung, Bewegung, gesunde Ernährung und regelmäßige Vorsorge.

Prof. Bauersachs und unsere Klinik wurden anlässlich des Weltherztags von Sat.1 Regional besucht, den Videobeitrag können Sie hier anschauen.

Multizentrische MHH-Studie DIGIT-HF weist deutlich positive Wirkung von Digitoxin bei Herzinsuffizienz nach. Ergebnisse aus zehn Jahren Forschung mit mehr als 1200 Teilnehmenden haben die Sicherheit und Wirksamkeit des Herzglykosides bei Menschen mit HFrEF-Diagnose eindeutig bestätigt.

Fingerhut hilft bei Herzschwäche: Die Kardiologen Professor Dr. Udo Bavendiek (links) und Professor Dr. Johann Bauersachs haben die lebensverlängernde Wirkung von Digitoxin erstmals wissenschaftlich nachgewiesen. Copyright: pixabay, Karin Kaiser/MHH

Seit mehr als 200 Jahren wird Digitalis aus den Blättern des roten Fingerhuts zur Behandlung der Herzschwäche eingesetzt. Zu dieser Wirkstoffgruppe der Herzglykoside zählt auch das Medikament Digitoxin. Auch wenn es Hinweise für den Nutzen von Digitalis bei Herzschwäche gab, ist es erst jetzt wissenschaftlich einwandfrei erwiesen, dass Digitoxin einen deutlich positiven Effekt bei einer Herzschwäche aufgrund einer verminderten Pumpfunktion und einer unzureichenden Entleerung der linken Herzkammer hat – in der Fachsprache HFrEF (Heart Failure with Reduced Ejection Fraction) genannt. Zehn Jahre lang haben Forschende um Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), und Oberarzt Professor Dr. Udo Bavendiek in einer klinischen Studie mit mehr als 1200 Teilnehmenden den Wirkstoff gründlich auf seine Sicherheit und Wirksamkeit hin untersucht.

Nun ist die von ihnen koordinierte, großangelegte DIGIT-HF-Studie, an der über 50 Zentren in Deutschland, Österreich und Serbien beteiligt waren, abgeschlossen und liefert ein eindeutiges Ergebnis: Eine Zusatztherapie mit Digitoxin verringert bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener HFrEF die Sterblichkeit und die Anzahl der Krankenhausaufenthalte wegen Herzinsuffizienz. Die Ergebnisse sind im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht worden, einer der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschriften. Zeitgleich wurden sie Ende August 2025 auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Madrid in der sogenannten Hot Line-Session vorgestellt, wo neue klinische Studien präsentiert werden, die bedeutende Veränderungen für die Behandlungsergebnisse von Patienten versprechen.

Bisher kein Wirknachweis nach wissenschaftlichen Standards

Unser Herz ist ein Hochleistungsmotor. Etwa 70-mal schlägt es pro Minute und pumpt in dieser Zeit rund fünf Liter Blut durch unsere Gefäße. Dabei versorgt es den Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff und mit Nährstoffen. Ist diese Pumpleistung dauerhaft vermindert, spricht die Medizin von chronischer Herzschwäche oder Herzinsuffizienz. In Deutschland sind etwa vier Millionen Menschen betroffen. Atemnot, geringe Belastbarkeit, Wassereinlagerungen bis hin zur Unbeweglichkeit und schwere Rhythmusstörungen sind die Folge. Die Erkrankung ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass Menschen ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen oder sogar an den Folgen sterben. Noch bis etwa 2020 standen Digitalis-Präparate auf der Produktionsliste großer Pharmakonzerne. Aktuell wird Digitoxin nur noch als Nachahmerpräparat, als sogenanntes Generikum, produziert. „Es ist aber in Deutschland weiterhin das am häufigsten verwendete Digitalispräparat – bisher allerdings ohne einen wissenschaftlich erwiesenen Wirknachweis“, stellt Professor Bavendiek fest.

Einsatz auch bei gestörter Nierenfunktion

Der ist nun erbracht. „In der DIGIT-HF-Studie haben wir Patientinnen und Patienten untersucht, bei denen die üblichen Therapien ausgereizt sind“, sagt Professor Bauersachs. „Dass wir bei diesen sehr gut vorbehandelten Studienteilnehmenden mit der Digitoxin-Zusatzbehandlung eine so deutliche Verbesserung erzielen konnten, hat uns selbst überrascht.“ Zu den üblichen Medikamenten bei Herzinsuffizienz gehören etwa Beta-Blocker und Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, die überschießend aktivierte Hormonkaskaden hemmen und so das Herz entlasten, sowie entwässernde Mittel (Diuretika). Gegen akute Rhythmusstörungen helfen zudem Defibrillatoren, die als Implantat in den Körper der Patienten eingesetzt werden. Seit 2021 werden in Deutschland auch sogenannte SGLT-2-Hemmer eingesetzt, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen wurden, aber auch bei allen Formen der Herzinsuffizienz positive Effekte entfalten. Dank der DIGIT-HF-Studie könnte Digitoxin nun eine weitere feste Säule bei der Behandlung von Menschen mit HFrEF-Diagnose werden.

Bisherige klinische Studien wurden nahezu ausschließlich mit dem ebenfalls zu den Herzglykosiden gehörenden Wirkstoff Digoxin durchgeführt. Der Einsatz von Digoxin ist aber bei einer gestörten Nierenfunktion – dies ist bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz häufig der Fall – nur begrenzt möglich, da es nahezu ausschließlich über die Niere ausgeschieden wird. „Bei Digitoxin liegt der Fall jedoch anders“, erklärt Professor Bavendiek. Denn Digitoxin wird bei einer gestörten Nierenfunktion entsprechend vermehrt über Leber und Darm ausgeschieden. Das bereits zugelassene Medikament ist somit auch für vorbelastete Patienten mit Nierenschwäche gut einsetzbar.

Sicher und kostengünstig

Zudem konnten die Ergebnisse der DIGIT-HF-Studie die Befürchtung entkräften, Digitoxin sei für bestimmte Patientengruppen mit Herzschwäche gefährlich und könne zum Tod führen. „Richtig dosiert ist Digitoxin eine sichere Therapie bei Herzinsuffizienz und eignet sich auch zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern, wenn Beta-Blocker allein nicht ausreichen“, betont Professor Bavendiek. Ein weiterer Vorteil des Medikaments klingt banal, ist aber angesichts steigender Kosten im Gesundheitssystem durchaus interessant: Digitoxin ist ein Centartikel und drastisch günstiger als andere Medikamente gegen Herzinsuffizienz. Basierend auf den bisherigen Studiendaten haben die Herzspezialisten bereits Empfehlungen für eine einfache und sichere Dosierung erarbeitet. Während früher oft 0,1 Milligramm Digitoxin verordnet wurden, liegen die aktuellen Empfehlungen bei 0,07 Milligramm pro Tag oder sogar noch weniger. Die DIGIT-HF-Studie konnte zeigen, dass bei dieser Dosierung ohne Sicherheitsprobleme Sterblichkeit und Krankenhausaufnahmen wegen Herzinsuffizienz vermindert wurden.

Über DIGIT-HF

Die DIGIT-HF-Studie ist eine multizentrische und internationale klinische Studie unter der Leitung der Klinik für Kardiologie und Angiologie der MHH mit Beteiligung des Instituts für Biometrie, des Instituts für Klinische Pharmakologie sowie des Zentrums für Klinische Studien (ZKS) und in Kooperation mit Kliniken aus Deutschland, Österreich und Serbien. Sie startete 2015 und wurde finanziell unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, heute: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, BMFTR), der Braukmann-Wittenberg-Herz-Stiftung und der Deutschen Herzstiftung mit insgesamt rund sieben Millionen Euro.

Die Originalarbeit „Digitoxin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction“ finden Sie hier.

Text: Kirsten Pötzke

Ein neues Medikament könnte Millionen Menschen helfen: Denn es ist für Menschen, die unter Bluthochdruck leiden – einer der typischen Volkskrankheiten. Ein Mediziner erklärt, wie es wirkt und wie er sein Potenzial einschätzt.

Millionen Menschen haben Bluthochdruck. Bei manchen dieser Patienten ist der Blutdruck auch dann noch zu hoch, wenn sie bereits die maximal verträgliche Dosis von mehreren verschiedenen Medikamentenklassen einnehmen. Man spricht dann von resistentem Blutdruck.

Genau für diese Patientengruppe gibt es nun neue Hoffnung: Ein Wirkstoff namens Baxdrostat lieferte in ersten Studien vielversprechende Ergebnisse. An der Studie nahmen rund 250 Menschen mit Bluthochdruck teil. Ihr Blutdruck sank um bis zu 20,3 mmHg. Nach sehr vielversprechenden Zwischenergebnissen wurde die Studie vorzeitig gestoppt. Sie wurde im „New England Journal of Medicine“ vorgestellt.

Normalerweise kombiniere man bei der Behandlung von Bluthochdruck mehrere Medikamente, erklärt Johann Bauersachs. Dabei kämen üblicherweise ein Blutdrucksenker vom Typ Angiotensin-Rezeptor-Blocker (ARB), ein Calciumkanalblocker (CCB) und ein leichtes Entwässerungsmittel zum Einsatz.

Nicht immer aber reiche das. „Manche Menschen haben einen Bluthochdruck, der sich schwer einstellen lässt. Häufig ist daran das Hormon Aldosteron beteiligt“, sagt Bauersachs. Das Hormon sorgt dafür, dass der Körper Salz und Wasser speichert – dadurch steigt der Blutdruck.

„Um so einen resistenten Bluthochdruck zu behandeln, gibt es spezielle Medikamente, die die Wirkung von Aldosteron blockieren. Diese heißen Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten“, erklärt der Mediziner. Ein bekanntes Medikament dieser Art ist Spironolacton. „Das Problem ist, dass manche Patienten Spironolacton nicht gut vertragen. Männer können zum Beispiel Brustwachstum entwickeln und der Kaliumspiegel im Blut kann zu hoch werden, was ebenfalls gefährlich sein kann“, sagt Bauersachs.

Baxdrostat soll da nun Abhilfe schaffen: Es gehört zu einer neuen Medikamentenklasse, die sich Aldosteron-Synthase-Inhibitoren nennt, kurz ASI. „Diese setzen an einer ganz anderen Stelle als die bisherigen Medikamente an“, sagt Bauersachs. Sie würden die Bildung von Aldosteron in der Nebenniere vermindern. Das bislang verwendete Spironolacton wiederum setzt am Rezeptor des Aldosterons an. Einfacher gesagt: Wenn Aldosteron ein Schlüssel ist, blockiert das bisherige Medikament das Schloss, damit das Hormon nicht mehr wirken kann.

Das neue Medikament hingegen verhindert, dass Aldosteron überhaupt hergestellt wird – es setzt also eine Stufe früher an. „Die Hoffnung ist, dass es dadurch weniger Nebenwirkungen gibt“, sagt Bauersachs. In der Studie kam es überwiegend zu milden Nebenwirkungen, darunter etwa Harnwegsinfektionen, Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit.

Jetzt folgen sogenannte Phase-3-Studien. „Das heißt, die entscheidenden Studien kommen noch, in denen ein Medikament – in der Regel bei mehreren tausend Patienten – zeigen muss, ob es wirksam und sicher ist“, sagt Bauersachs. Er sieht aber Potenzial in der neuen Medikamentenklasse. „Lange war es gar nicht möglich, am Aldosteron selbst anzusetzen“, sagt er. Der Grund: Das Enzym, das Aldosteron herstellt, ist sehr eng mit dem Enzym verwandt, das Cortisol herstellt. „Wenn man versucht hat, Aldosteron zu hemmen, hat man bislang immer Cortisol mitgehemmt. Ein Mangel an Cortisol wiederum ist ebenfalls gefährlich“, so der Experte.

Nun sei es aber gelungen, die Wirkung so selektiv zu gestalten, dass man nur das Enzym für Aldosteron hemme. „Wenn man Aldosteron hemmt, kann es dazu kommen, dass es zu viel Kalium im Blut gibt. Das ist aber eine erwartbare Nebenwirkung und die Nebenwirkungen erscheinen immer noch milder als beim Spironolacton“, meint Bauersachs.

Gerade für schwer einstellbaren Bluthochdruck könnte das Medikament aus seiner Sicht einen wirklichen Fortschritt bedeuten. Denn: „Bluthochdruck ist einer der wichtigsten und am besten behandelbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“ Bei Frauen seien bereits leichte Blutdruckerhöhungen mit vermehrten kardiovaskulären Ereignissen wie Herzinfarkt, Herzinsuffizienz oder Schlaganfall verbunden. „Bluthochdruck wird oft nicht ernst genug genommen“, warnt er.

Lesen Sie den Artikel hier.

Nach Umbauarbeiten: Neues Gerät bietet Top-Technik zur minimal-invasiven Diagnostik und Therapie von Herz-Kreislauferkrankungen.

Begeistert von der neuen Technik: MHH-Vizepräsident Professor Dr. Frank Lammert, Dr. Dominik Berliner, Professor Dr. Johann Bauersachs, Michael Raasch, Bereichsleiter Infrastruktur, und Dr. Tobias König. Copyright: Karin Kaiser/MHH

Das Herzkatheterlabor ist das Kernstück der modernen Kardiologie. Dort können beispielsweise krankhafte Veränderungen der Herzkranzgefäße, Defekte der Herzklappen und Störungen der Herzfunktion festgestellt werden. Die Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ging jetzt mit einem modernisierten Herzkatheterlabor an den Start. „Mit der neuen Anlage sind wir auf dem aktuellsten Stand der Technik. Dadurch können wir unseren Patientinnen und Patienten eine Vielzahl an modernen minimal-invasiven diagnostischen und therapeutischen Verfahren anbieten“, erklärt Klinikdirektor Professor Dr. Johann Bauersachs.

Von Untersuchung bis Notfallversorgung

Die Klinik verfügt über drei Herzkatheterlabore mit unterschiedlichen minimal-invasiven Schwerpunkten. In dem erneuerten Herzkatheterlabor 1 werden hauptsächlich Koronarangiografien und Aufdehnungen von verengten Gefäßen durchgeführt. Dabei schieben die Kardiologinnen und Kardiologen einen Katheter über einen Zugang am Handgelenk oder in der Leiste durch die Gefäße bis zum Herzen vor. Mithilfe von Röntgenkontrastmittel können sie die Herzkranzgefäße untersuchen und feststellen, ob sie verengt, verkalkt oder verschlossen sind. Ist das der Fall, können sie oft schon während der gleichen Untersuchung wieder für freien Blutfluss sorgen, indem sie eine feine Gefäßstütze, auch Stent genannt, einsetzen. Unbehandelt können verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße zu Durchblutungsstörungen des Herzmuskels und sogar zum Herzinfarkt führen. Darüber hinaus werden im Herzkatheterlabor 1 auch Herzklappendefekte auf minimal-invasive Weise korrigiert. Und nicht zuletzt versorgen die Herzfachleute dort Notfälle – zum Beispiel bei einem akuten Herzinfarkt oder nach einer Wiederbelebung. Dafür steht ein Kardiologie-Team an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr zur Verfügung.

Schnellere Diagnosen, effektivere Behandlungen

Knapp zwei Monate dauerten die Umbauarbeiten und die Installation der neuen Herzkatheteranlage. Jetzt freut sich das ganze Team über komplett renovierte Räume und die modernen Möbel, vor allem über das neue Gerät. „Es liefert eine hervorragende Bildqualität, arbeitet mit weniger Röntgenstrahlen und hält viele Spezialwerkzeuge bereit, mit denen wir auch komplexe Erkrankungen der Herzkranzgefäße behandeln können“, schwärmt Dr. Tobias König, der die Herzkatheterlabore der MHH gemeinsam mit Dr. Dominik Berliner leitet. Bei dem neuen Gerät handelt es sich um eine Anlage mit zwei Röntgenröhren, die nicht nur schnellere Diagnosen und effektivere Behandlungen ermöglicht, sondern auch schonender für die Patientinnen und Patienten ist. „Wir benötigen weniger Kontrastmittel, das ist gerade für Menschen mit vorgeschädigten Nieren ein großer Vorteil“, erklärt Dr. Berliner. Außerdem bietet das Gerät die Möglichkeit, dreidimensionale Ultraschallbilder aus dem Inneren des Herzens in die Untersuchung zu integrieren. „Dadurch können wir uns einen noch besseren Eindruck von den Strukturen im Herz machen. Das ist sehr hilfreich bei der Reparatur von geschädigten Herzklappen“, erläutert Dr. Berliner.

Minimal-invasive Verfahren auf dem Vormarsch

Bei der Diagnose und Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen spielen minimal-invasive Verfahren eine immer größere Rolle. Heutzutage ist es häufig möglich, defekte Herzklappen schonend per Katheter zu behandeln. Vor diesem Hintergrund sieht Professor Bauersachs die MHH-Kardiologie mit dem neuen Herzkatheterlabor zukunftsfähig aufgestellt. „Solche Neuerungen helfen uns, einen hohen Qualitätsstandard zu halten und erfolgreich neue Verfahren zu etablieren.“

Text: Tina Götting

Zum Artikel

MHH-Forschende veröffentlichen zwei neue Studien zur Behandlung mit Bromocriptin und zur Möglichkeit einer Folgeschwangerschaft bei Frauen mit PPCM.

Seit Jahren führend in der Forschung zur schwangerschaftsbedingten Herzschwäche PPCM: Professorin Denise Hilfiker-Kleiner und Professor Dr. Johann Bauersachs. Copyright: Karin Kaiser/MHH

Die peripartale Herzschwäche (PPCM) ist eine seltene, aber lebensbedrohliche Erkrankung, die zuvor herzgesunde Frauen wenige Wochen vor oder nach der Geburt eines Kindes treffen kann. Dabei kommt es aus ungeklärten Gründen zu einer stark eingeschränkten Pumpleistung der linken Herzkammer. Die Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist das europaweit führende PPCM-Zentrum und betreut in einer Spezialambulanz Patientinnen in einem multiprofessionellen Team aus den Bereichen Kardiologie, Geburtsmedizin und Neonatologie. Die Erkrankung wird in der Klinik nicht nur behandelt, sondern ist auch einer ihrer Forschungsschwerpunkte mit einem sehr großen PPCM-Register mit Daten und Biomaterialien von mehr als 200 Patientinnen. MHH-Präsidentin Professorin Denise Hilfiker-Kleiner hat das Forschungsfeld vor mehr als 20 Jahren an der MHH etabliert und zusammen mit Klinikdirektor Professor Dr. Johann Bauersachs und ihren Teams grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse über PPCM veröffentlicht.

So fand Professorin Hilfiker-Kleiner mit ihrer Arbeitsgruppe bereits im Jahr 2007 heraus, dass bei den betroffenen Frauen das Stillhormon Prolaktin in ein gefäßschädigendes Spaltprodukt zerlegt wird, welches die Herzgefäße schädigt und dadurch eine Herzschwäche bewirkt. Diverse Pilotstudien und Fallberichte deuteten darauf hin, dass die Blockade von Prolaktin mit dem Abstillmedikament Bromocriptin die Heilung von PPCM begünstigt. Zehn Jahre später konnte über eine wissenschaftliche Studie gezeigt werden, dass die Gabe von Bromocriptin über sieben Tage zusätzlich zur Herzinsuffizienztherapie ausreichend ist. Neben neuen Therapiemöglichkeiten beschäftigen sich die Forschenden mit der Frage, wie hoch das Risiko für ein Wiederauftreten oder Fortschreiten der Herzinsuffizienz bei Müttern ist, die nach einer PPCM erneut schwanger werden.

Zu beiden Themen haben Professorin Hilfiker-Kleiner und Professor Bauersachs nun neue Untersuchungen im Fachmagazin „European Heart Journal“ veröffentlicht. Die eine Studie belegt die gute Wirksamkeit der Behandlung mit Bromocriptin als Ergänzung der üblichen Therapie der Herzschwäche, ohne dass sich dadurch das Risiko für eine Thrombose erhöht. Die zweite zeigt, dass selbst für Frauen mit leichter fortbestehender Herzschwäche eine Folgeschwangerschaft bei engmaschiger kardiologischer Betreuung möglich ist.

Bromocriptin verbessert Herzgesundheit

PPCM betrifft eine unter 1.500 bis 2.000 Schwangeren. Die lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens ereilt Betroffene ohne Vorwarnung und kann binnen kurzer Zeit zu schwerem Herzversagen und sogar zum Tode führen. Die Symptome ähneln Beschwerden, die gegen Ende einer Schwangerschaft und kurz nach einer Entbindung häufiger vorkommen: Abgeschlagenheit, Atemnot, Husten, Gewichtszunahme, besonders durch Wassereinlagerungen in Lunge und Beinen, sowie Herzrasen. PPCM wird daher oft nicht erkannt und tritt vermutlich häufiger auf als angenommen. Mit Hilfe eines Herz-Ultraschalls und bestimmter Markerproteine im Blut lässt sich die Herzschwäche jedoch eindeutig nachweisen. Rechtzeitig behandelt, erholt sich das Herz oft vollständig, es kann jedoch auch eine Herzschwäche zurückbleiben.

„Bromocriptin ist zusätzlich zur Therapie mit üblicherweise bei Herzschwäche eingesetzten Medikamenten eine vielversprechende Behandlungsoption bei PPCM“, sagt Professorin Hilfiker-Kleiner. „In einem großen weltweiten PPCM Register mit 552 PPCM-Patientinnen haben wir die Wirksamkeit bestätigt und gezeigt, dass Bromocriptin die Herzgesundheit der Mütter eindeutig verbessert.“ Fallberichte über ein höheres Risiko für Gefäßverstopfungen unter einer Behandlung mit dem Abstillmedikament bestätigten sich hingegen nicht. „Diese Daten bekräftigen nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Sicherheit unseres Therapieansatzes“, erklärt die PPCM-Expertin.

Risiko für Folgeschwangerschaft niedriger als erwartet

In der zweiten Studie ging es um die Frage, ob Frauen mit PPCM von einer erneuten Schwangerschaft generell abzuraten ist. Teilnehmende waren Patientinnen des globalen PPCM-Registers der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. „Wir haben in früheren Untersuchungen gezeigt, dass Patientinnen, die mit einer noch stark reduzierten Herzfunktion wieder schwanger werden, ein höheres Risiko für eine Verschlechterung der Pumpfunktion des Herzens bei einer Folgeschwangerschaft haben“, sagt Professor Bauersachs. „In der aktuellen Studie haben wir jedoch festgestellt, dass das Risiko der Mütter, schwer zu erkranken oder gar zu versterben, niedriger war als erwartet.“ Selbst bei Frauen, die nach der Geburt weiterhin an einer leichten Herzschwäche litten, verschlechterte sich der Zustand des Herzens nicht nach erneuter Schwangerschaft.

„Die Daten unserer neuesten Studie deuten darauf hin, dass nicht nur bei erholter, sondern auch bei leicht eingeschränkter Herzfunktion eine Folgeschwangerschaft bei PPCM-Patientinnen mit einem vertretbaren Risiko möglich zu sein scheint“, sagt Professor Bauersachs. Diese Lockerung könne allerdings nur in Betracht gezogen werden, wenn die Patientin weiterhin von einem erfahrenen, interdisziplinären medizinischen Team betreut werde und eine angemessene medikamentöse Behandlung erhalte. „In unserer Spezialambulanz ist das der Fall, dort betreuen wir solche Frauen seit Jahren erfolgreich“, betont Professor Bauersachs.

Die Originalarbeit zur Bromocriptin-Wirksamkeit “Bromocriptine treatment and outcomes in peripartum cardiomyopathy: the EORP PPCM registry” finden Sie hier.

Die Originalarbeit zu den Risiken einer Folgeschwangerschaft nach PPCM „Subsequent pregnancies in women with peripartum cardiomyopathy: prospective longitudinal data from the global ESC EORP PPCM Registry” finden Sie hier.

Text: Kirsten Pötzke